Debüts bei der Staatskapelle Dresden und den großen Orchestern von BR, WDR, hr, außerdem große Opernproduktionen: Es läuft prächtig bei Marie Jacquot, der einstigen Assistentin von Kirill Petrenko, die nur wenige Jahre später Kapellmeisterin erst in Würzburg und dann in Düsseldorf an der Deutschen Oper am Rhein wurde. Und es geht derzeit auch noch weiter bergauf.

Erste Frage an die designierte Chefdirigentin der Königlichen Oper in Kopenhagen. Welche Bedeutung hatte die Oper in Ihrer Kindheit?

Marie Jacquot: Soll ich die Wahrheit sagen?

Bitte!

Jacquot: Gar keine! Ich bin sechzig Kilometer südlich von Paris aufgewachsen. Mein Vater arbeitete in einem Telekommunikationsunternehmen und war zuständig für die Verträge, meine Mutter Sekretärin in einer Firma für Autozubehör. Mit Musik hatten sie also nichts zu tun. Doch beide wollten uns drei Kindern die Chance geben Musik zu machen. Damals war es für mich allerdings nur eine Pflicht. Auch die Oper fand ich als Teenager langweilig.

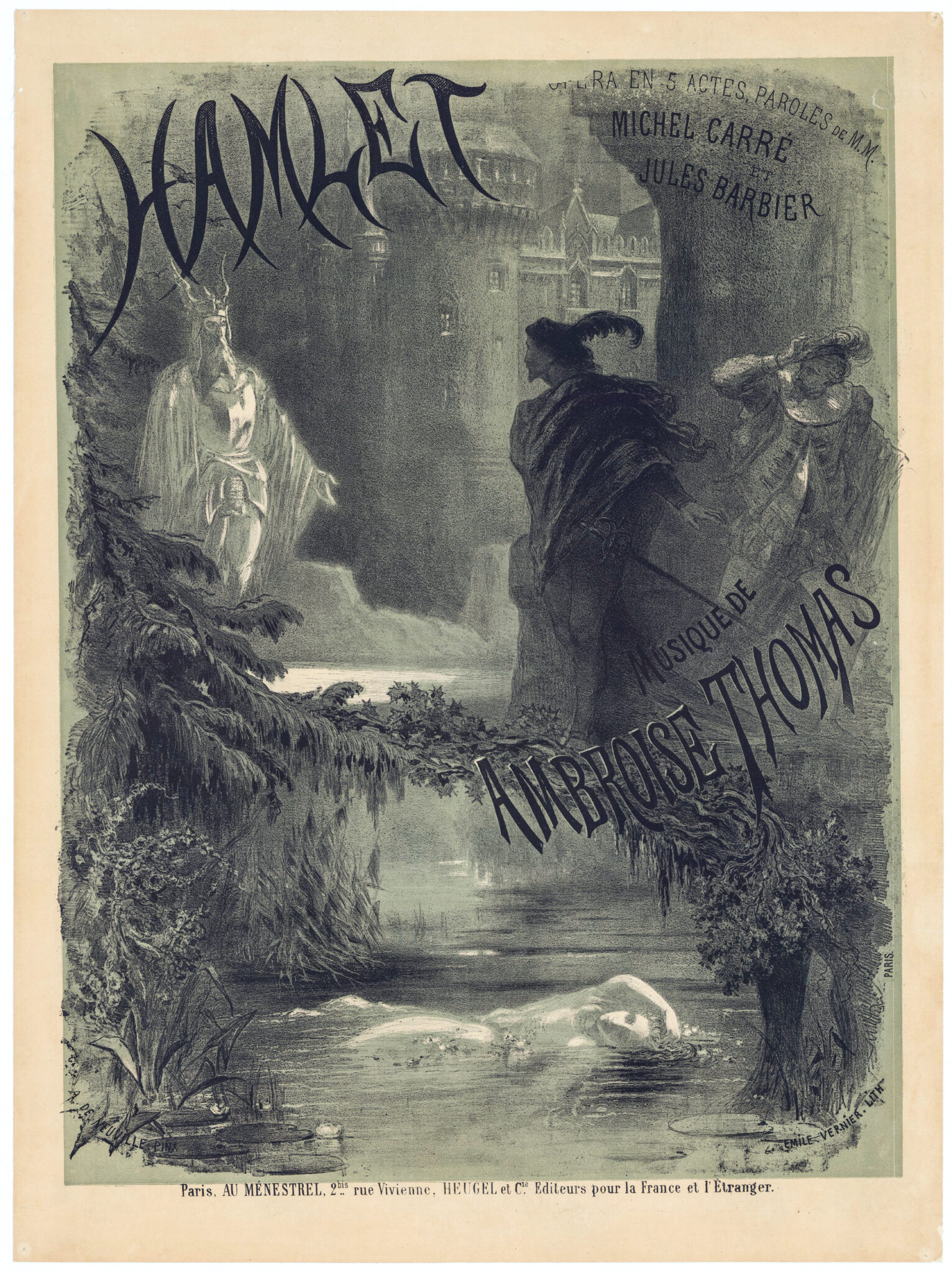

Dennoch wurden Sie Erste Kapellmeisterin in Würzburg und an der Deutschen Oper am Rhein, dirigierten an der Semperoper und vielen anderen Opernhäusern. Derzeit bereiten Sie an der Komischen Oper Berlin die Premiere der Oper „Hamlet“ von Ambroise Thomas vor.

Jacquot: Ich hätte nie gedacht, dass ich Oper einmal so spannend finden würde. Da ich schon „Roméo et Juliette“ von Charles Gounod dirigiert habe, bin ich mit dem Stil der Grand opéra vertraut. Als Französin geht das mit der Sprache deutlich schneller als bei Mozarts „Le nozze de Figaro“, an der ich für die Oper Antwerpen derzeit auch gerade arbeite. Mit der Regisseurin Nadja Loschky habe ich schon sehr früh über das Konzept gesprochen und in welche Richtung wir gehen wollen und welchen Schluss wir verwenden werden. In der einen Version wird Hamlet nicht zum König gekrönt, sondern stirbt. In der anderen wird er zum König gekrönt.

Das Libretto von Michel Carré und Jules Barbier orientiert sich an der französischen Adaption von Alexandre Dumas. Wie viel echter Shakespeare ist in dem drame lyrique von Thomas noch drin?

Jacquot: Die Grundstruktur des Dramas ist noch da, aber die Geschichte wurde natürlich an die Zeit, das 19. Jahrhundert, angepasst. Die Feinheiten von Shakespeares Dichterkunst kann man nicht so einfach ins Französische übersetzen.

Die Librettisten unterschlugen einige Details aus der Tragödie zugunsten der Dramaturgie und banalisierten das fein ausgelotete Seelenleben von Shakespeares Figuren mit süßlichen Melodien. Wie bekommt man als Dirigentin den Kitsch in den Griff?

Jacquot: Das war ein Grund, weshalb ich die Oper früher nicht mochte. Diese Klischees, dieses Schwarz und Weiß, diese Übertreibungen. Wir versuchen dies alles zu vermeiden und die Operncharaktere etwas tiefgründiger zu zeichnen, jedem Wort einen tieferen Ausdruck, eine Bedeutung zu geben. Besonders bei Ophélie und bei Hamlet, aber auch den anderen Figuren. Ich bin froh, mit einer Regisseurin wie Nadja Loschky, der das auch sehr wichtig ist, arbeiten zu dürfen.

„Ist dies schon Wahnsinn, so hat es doch Methode“, sagt Polonius in Shakespeares „Hamlet“. Wie wahnsinnig ist Leben, die Arbeit in einem Opernhaus?

Jacquot: Man muss schon etwas verrückt sein, um sich auf dieses Leben einzulassen, als Darsteller auf der Bühne aber auch als Dirigent. Die Opernmaschinerie ist derart komplex, dass man wirklich manchmal die Nerven verlieren könnte. Wir sind praktisch da alle in einem anderen Zustand. Es gibt farbige Inszenierungen wie diese, aber auch immer wieder düstere Produktionen. Und dann nimmt man die Stimmung mit, weil man alles so intensiv erlebt. Es ist Theater, ein Leben abseits des Lebens. Dazu kommt noch die Komplexität der Abläufe: viele Proben und Anproben, viele Menschen auf und hinter der Bühne, mit denen man zu tun hat, Kompromisse, die man eingehen muss, Verträge, die man schließt … Mit meinem neuen Amt in Kopenhagen erfahre ich immer mehr über diesen komplizierten Opernbetrieb, mache mir Gedanken über Neuerungen. Wenn die Grundstruktur stark ist, gehen solche Veränderungen, wenn sie zu schwach ist, dann fängt der Betrieb an, nur auf einem Bein zu humpeln.

Ein Bild, das mich auf Ihre ersten fünfzehn Jahre Ihres Lebens bringt, das Sie als Tennisspielerin verbrachten. Sie schafften es bis zu den French Open.

Jacquot: Na ja. Noch war ich nicht auf dem Niveau der großen professionellen Tennisstars. Dazu hätte ich noch drei Jahre gebraucht. Drei Jahre intensivsten Trainings.

Wie findet man aus dieser auf Wettkampf gepolten Einzelkämpfer-Mentalität heraus hin zu einer Führungspersönlichkeit, die die Belange von hundert Orchestermusikern erkennt?

Jacquot: Eigentlich bin ich nie eine Einzelkämpferin gewesen. Ganz im Gegenteil. Ich fand es wunderbar im Doppel zu spielen. Manchmal ließ ich sogar mein Gegenüber gewinnen. Ich war sehr gut im Tennis, weil ich es zunächst als ein Spiel sah. Doch je älter ich wurde, umso ernster wurde es, umso mehr ging es nur noch ums Gewinnen, die Erste zu werden, jemanden zu schlagen. Der Druck wurde immer größer. Das hat mich sehr bedrückt. Parallel fing ich dann an, Posaune im Orchester zu spielen. Und die Freude, etwas zusammen zu erringen oder zu erschaffen, war einfach größer, als allein auf einem Tennisplatz zu stehen. Deshalb habe ich auch aufgehört. Ich wollte Teil einer Gruppe sein. Die menschlichen Begegnungen sind für mich fast wichtiger als die Musik.

Der Ursprung des Wortes Tennis geht auf den Ausruf „tenez!“ zurück, sprich: „Nehmt, haltet (den Ball)“. Gibt es eine Entsprechung in der Musik?

Jacquot: Oh, darauf habe ich wirklich keine Antwort. Da bin ich zu dumm (lacht). Heute muss ich keinen Ball mehr, sondern ein ganzes Orchester zusammenhalten.

Übrigens: George Gershwin spielte gerne einmal in der Woche mit Arnold Schönberg Tennis. Die französische Dirigentin und Komponistin Nadia Boulanger allerdings nicht. Welche Rolle spielt sie für Sie und Ihre Generation in Frankreich?

Jacquot: Ich weiß um ihre Leistung und ihre Bedeutung, aber eine große Rolle spielte sie in unserer Generation nicht, zumal ja sie auch erst in den letzten Jahren wieder präsenter in der öffentlichen Wahrnehmung geworden ist.

Sie prägte 1939 den Satz, den Sie bestimmt auch teilen: „Wenn ich zum Dirigieren aufstehe, denke ich nicht darüber nach, ob ich ein Mann oder eine Frau bin. Ich mache meine Arbeit“.

Jacquot: Absolut! Das sage ich mir jeden Tag. Noch vorhin habe ich jemandem gesagt, dass ich die Bezeichnung „cheffe [Chefin] d’orchestre“ nicht mag, weil es mich automatisch als eine Dirigentin definiert. Das ist kein korrektes Französisch. Der richtige Begriff für beide Geschlechter lautet „chef d’orchestre“, und es ist egal, ob da eine Frau oder ein Mann dirigiert. Die Berufsbezeichnung sollte kein Gender haben. In der deutschen Sprache mag es anders sein. Doch eine solche Bezeichnung ändert nichts an den Strukturen und schon gar nicht an der Aufgabe, der Herausforderung, die man vor sich hat, wenn man vor einem Orchester steht. Da zählt nur Wissen, eine gute Vorbereitung, dass ich alle Noten gelernt habe und ein guter Umgang mit Menschen. Die Autorität bekomme ich durch die Musik, nicht dadurch, dass ich eine Frau bin. Wahrscheinlich habe ich ein paar Engagements bekommen, weil ich eine Frau bin, und dieser Gedanke nervt mich kolossal. Dennoch versuche ich immer gleich zu bleiben und eine gute Arbeit zu machen, damit ich beim nächste Mal wieder eingeladen werde, dank meiner Kompetenzen und nicht meines Gender.

Haben Sie „Tar“ gesehen, den Film, in dem Cate Blanchett eine Dirigentin spielt?

Jacquot: Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber einiges gehört. Ich möchte es vorsichtig formulieren: Mit dem Bild der Dirigentin dort identifiziere ich mich absolut nicht. Außerdem sind wir Dirigentinnen schon sehr viel weiter.