Bei Calixto Bieitos „Walküre“, die jetzt an der Opéra national de Paris Premiere feierte, muss man sich den „Rheingold“-Auftakt dieses coronaverspätet begonnenen Pariser Nibelungen-„Rings“ in Erinnerung rufen. Das hilft, um das arg lädierte Wohnzimmer, in das wir mitten in der Metallfassade blicken, als Behausung von Hunding und Sieglinde zu erkennen. Rebecca Ringst hat diesen Teil ihrer Bühne spießig eingerichtet, mit Brandlöchern in den Gardinen, aber einer Galauniform für Hunding auf dem Kleiderständer. An Esche und Hütte drumherum erinnert an der Opéra Bastille hier nur ein mickriger Baum im Topf.

Zum Ort des Geschehens wird dieses Zimmer, dem (wegen uns) die eine Wand fehlt, nach einem veritablen Videosturm, den Sarah Derendinger zu dem auch musikalisch stürmischen Vorspiel entfacht, das aus dem Graben peitscht. Dabei helfen die Bilder der Wärmebildkameras, um die Jagd auf gehetztes Wild zu verfolgen. Einfach ist dieses Spiel mit der Castorfschen Zusatzdimension technisch selbst in Paris nicht. Wenn die kleinen Bildaussetzer bei der Live-Videodopplung dessen, was man auch im Original sieht, einen Sinn gehabt haben sollten, entschlüsselt der sich jedenfalls nicht.

Bei der Jagd einen Bock geschossen

Bei den Bildstörungen, die das Hundingmotiv und dessen Auftauchen verursachen, ist das schon anders. Der hat offenbar bei der Jagd einen Bock geschossen, der dann daheim von der Zimmerdecke baumelt. Dass er mit grauem Zweireiher unterm Schutzanzug samt Atemmaske auf der Jagd war, und Wild, das in einem offensichtlich vergifteten Wald gejagt wurde, vielleicht besser nicht „zum Mahl“ taugt, übergeht man besser. Jedenfalls gehören die martialische Fassade mit Hundings Behausung in der Mitte, Wotans und Frickas mit Sitzlandschaft bestücktem Salon unten und einem mit Kameras gespicktem, sterilen White-cube ganz oben, der für Todesverkündigung und als Verbannungsort gleichermaßen taugt, zu dem, was hinter der Wallhall-Fassade sichtbar wird.

Im Dritten Aufzug (so viel Untergang waltet schon hier, obwohl noch zwei weitere „Ring“-Teile ihre Bilder und Räume brauchen) löst sich diese Fassade in fünf bewegliche Segmente auf, die offensichtlich nicht mehr recht zusammenpassen wollen. Dabei tauchen auch jene Lampen wieder auf, die (vermutlich unabsichtlich) an den untergegangenen Palast der Republik in Ostberlin erinnern. Manchmal hat der Zufall mehr dialektischen Witz parat, als die Absicht eines Regisseurs.

Fricka, die eiskalte Domina

Der bietet hier bei mancher Verdeutlichung der im Stück immanenten Traumata oder von der Musik imaginierten Motive der Akteure für ihr Tun eher unfreiwillige Komik. Wenn er etwa Brünnhilde und Siegmund miteinander kämpfen lässt, erinnert das stellenweise an Sumoringer. Oder wenn Fricka (Eve‐Maud Hubeaux) bei ihrer Alles-oder-Nichts-Standpauke Wotan nicht nur nach allen Regeln der Logik des Machterhaltes zusammenfaltet, sondern dabei auch noch die eiskalte Domina gibt, die auf die Wirkung gespreizter Oberschenkel oder dem freigegebenen Blick auf ihr Hals-Tattoo setzt und sich obendrein lasziv bäuchlings über das Futteral mit dem Speer wälzen muss. Küchenpsychologie als Wohnzimmerakrobatik. Wenn Fricka Wotan bei dieser seltsamen Melange aus Macht- und Liebesspiel dazu zwingt, den Speer (oder welcher Ersatz dieses Artefakt in diesem Futteral auch ersetzt) Stück für Stück zu zertrümmern, fragt man sich schon, wie Wotan wohl dann Siegfrieds Schwert zerschlagen will.

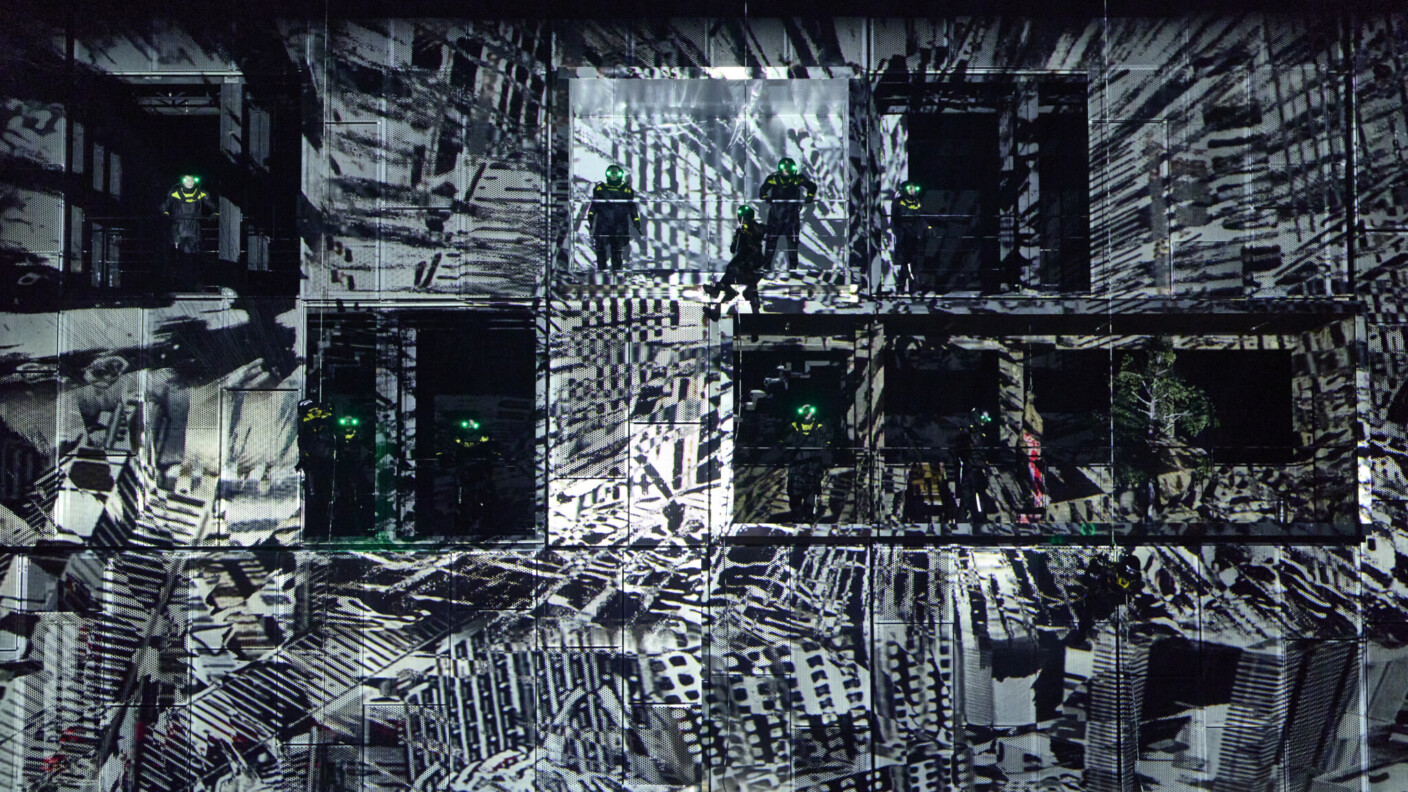

Die Walküren als Spezialtruppe, die im Blutrausch noch auf die Toten einsticht

Bei der Szene, in der Siegmund das Original des Wunderschwertes (eigentlich) aus dem Stamm zieht, ist Bieito vom Weg einer zumindest nachvollziehbaren szenischen Logik ganz weit abgekommen. Erst reißt sich Siegmund eine Bauchwunde auf, liegt auf dem Boden und hat dann plötzlich das Schwert in ganzer Schönheit in der Hand und hält es so, dass jeder das als Phallussymbol bemerken soll. In der Szene sind die hinteren Reihen in der Bastilleoper besser dran. Sie können diesen Schwerterzauber einfach übersehen. Zum Walkürenritt gibt’s einen in Wahnsinnstempo entfesselten Bilderstrum zwischen Ästhetik der Zerstörung und KI-Triumph und einer Walkürentruppe in Schutzanzügen und mit grünen Lampen an den Schutzmasken. Eine Spezialtruppe, die im Blutrausch noch auf die Toten einsticht.

Haudrauf Hunding schaut dem Ehebruch seiner Frau zu

Natürlich gelingen dem personenregieversierten Bieito auch überzeugende Verdeutlichungen. Besonders, wenn er diversen Traumata nachspürt. Und das sogar beim Haudrauf Hunding. Der liegt nämlich während der großen Erkennungs- und Liebesszene der Zwillinge nicht in tiefem Schlaf, sondern hat sich (nach den handgreiflichen, fast schon sadistischen Gewaltausbrüchen und Demütigungen gegenüber Sieglinde) seine Galauniform angezogen und sitzt einsam und verlassen auf einem Stuhl im Dunkel seiner Wohnung, während unten im Freien an der Rampe Siegmund und Sieglinde geradezu übereinander herfallen. Dieser Hunding durchleidet diese Liebe, die ihm verschlossen ist, in einem wachen Alptraum geradezu physisch. Er verletzt sich selbst, so wie er es mit Sieglinde gemacht hat, sein Gesicht ist blutig und er reagiert sich an dem aufgehängten Wild ab. Was Günther Groissböck hier seinem lupenrein markant gesungenen Hunding schauspielerisch hinzufügt, ist ein Kabinettstück der Sonderklasse.

Sorgenvolle Fragen: Wie soll das nun weitergehen?

Das liefert auch die Brünnhilde von Tamara Wilson, wenn sie ihre Reife von der verspielten kindlichen Wotanstochter, die im blauen Kleid auf einem Steckenpferd daher kommt, und von ihrem Vater recht grenzfällig bedrängt wird, im Zeitraffer zur rebellisch kämpferischen Frau reift. Zu einer, die auch mit Fäusten (gar einem Messer) auf ihren Vater losgeht. Es ist eine etwas andere Brünnhilde als die notorische Lieblingstochter an der Seite Wotans. Aber der ist hier, beim kurzfristigen Einspringer Christopher Maltman, auch etwas anders. Sein Wille zum Ende wird hier zur latenten Suizid-Gefährdung. Der Gott schafft es zwar nicht, sich umzubringen oder umbringen zu lassen.

Aber ganz bei sich ist er am Ende auch nicht mehr. Da hat er – warum auch immer – unzählige Atemmasken auf der Bühne verteilt und freut sich seltsam heiter wie neben der Spur am aufsteigenden Rauch, zu dem hier der Feuerzauber herabgestuft ist. Was soll man auch für katastrophische Bilder produzieren, wenn man sich schon mitten in der Postkatastrophe befindet. Wenn man sich bei der szenischen Deutung nicht nur mit der gebotenen Neugier, sondern auch etwas mit Sorge fragt, wie das wohl weitergehen mag, muss man sich nur bis Januar mit der „Siegfried“-Antwort gedulden.

Bieito wartet bis zur „Götterdämmerung“, um sich dem Urteil des Publikums zu stellen.

Musikalisch freilich ist diese „Walküre“ die pure Vorfreude. Und das liegt daran, dass sich Pablo Heras-Casado (nach seinem überzeugenden und wiederholten Bayreuther „Parsifal“) auch am Pult des erneut höchst wagnerkompetenten Orchestre de l’Opéra national de Paris als einer der Wagner-Dirigenten der Gegenwart erweist. Das Spielerische, die Klarheit der Motive und der großen Bogen: Heras-Casado hat stets das Auge und Ohr bei den Protagonisten auf der Bühne – was in Paris geboten wird, ist wieder ein Wagner der Luxusklasse. Der Walkürenschar wird es nicht leicht gemacht, sich im szenischen Dunkel zu profilieren – sie schlägt sich gleichwohl auch vokal wacker.

Neben der sich schnell freisingenden Tamara Wilson als Brünnhilde und Günther Groissböcks Hunding, sind es vor allem Elza van den Heevers hinreißend leidende und liebende Sieglinde und Stanislas de Barbeyracs betörend kantabler und wohldosiert kraftvoller Siegmund, die am Ende Schlussjubel provozieren. Wie das Publikum mit der Inszenierung klarkommt, war nicht auszumachen – Bieito wartet bis zur „Götterdämmerung“, um sich dem Urteil zu stellen.

Opéra national de Paris

Wagner: Die Walküre

Pablo Heras‐Casado (Leitung), Calixto Bieito (Regie), Rebecca Ringst (Bühne), Ingo Krügler (Kostüme), Michael Bauer (Licht), Sarah Derendinger (Video), Bettina Auer (Dramaturgie), Stanislas de Barbeyrac (Siegmund), Christopher Maltman (Wotan), Günther Groissböck (Hunding), Elza van den Heever (Sieglinde), Tamara Wilson (Brünnhilde), Eve‐Maud Hubeaux (Fricka), Louise Foor (Gerhilde), Laura Wilde (Ortlinde), Marie‐Andrée Bouchard‐Lesieur (Waltraute), Katharina Magiera (Schwertleite), Jessica Faselt (Helmwige), Ida Aldrian (Siegrunde), Marvic Monreal (Grimgerde), Marie-Luise Dreßen (Rossweise), Orchestre de l’Opéra national de Paris