16 unschuldige Lenze war ich jung, als ich mein eilig beschriftetes Schild „Suche 1 x Tristan heute“ hochhielt und um das Festspielhaus des hochsommerlichen Bayreuth rannte. Hoffend, dass mich ein germanischer Gott oder eine heidnische Göttin erhören würden in meinem Drang, doch nun hier an diesem magischen Ort meine Initiation in Wagnerdingen erleben zu dürfen. Offiziell gab es ja seit Monaten keine Tickets mehr, als Enkel Wolfgang Wagner noch über die Festspiele gebot und die Nachfrage nach Tickets das Angebot bis zu achtmal übertraf.

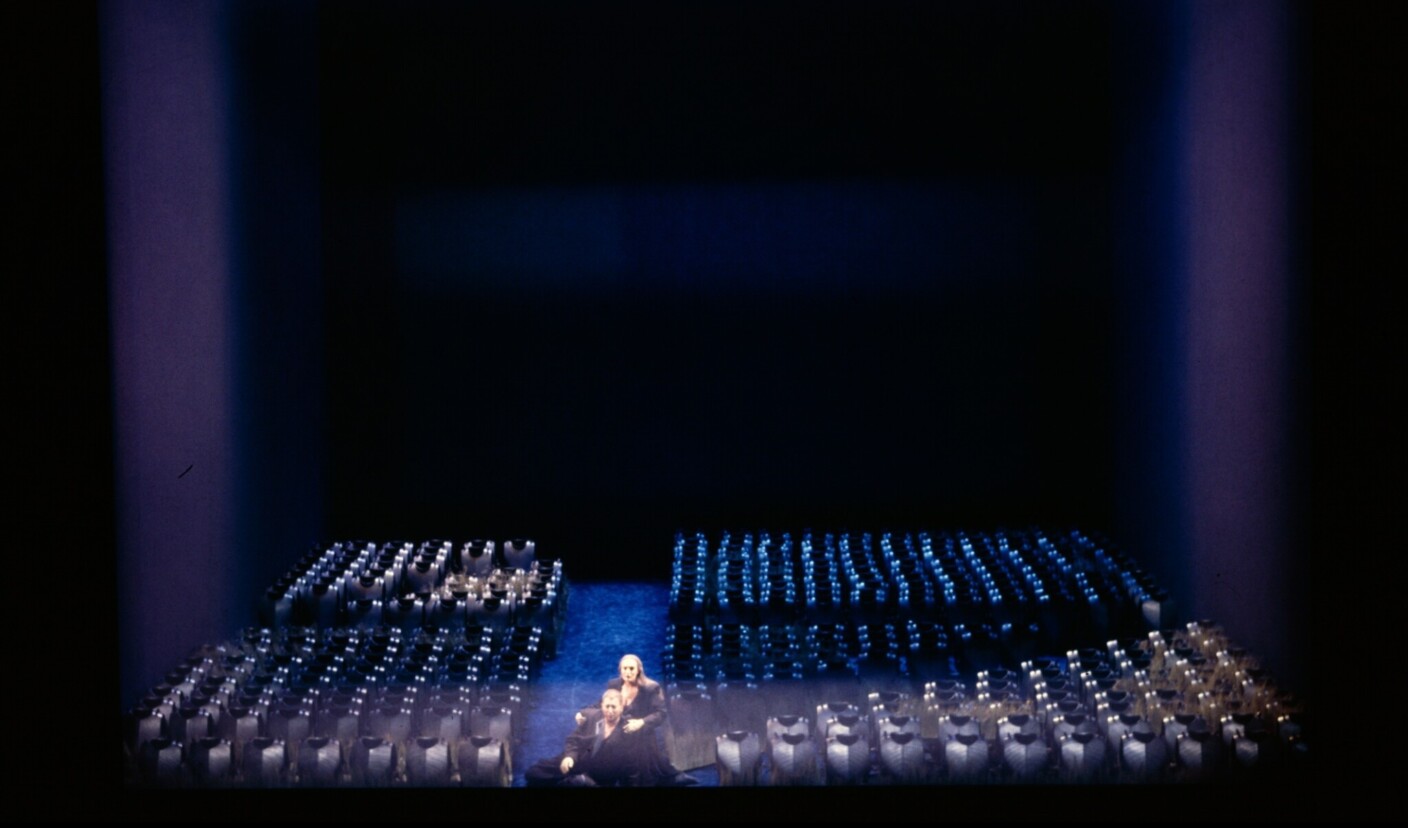

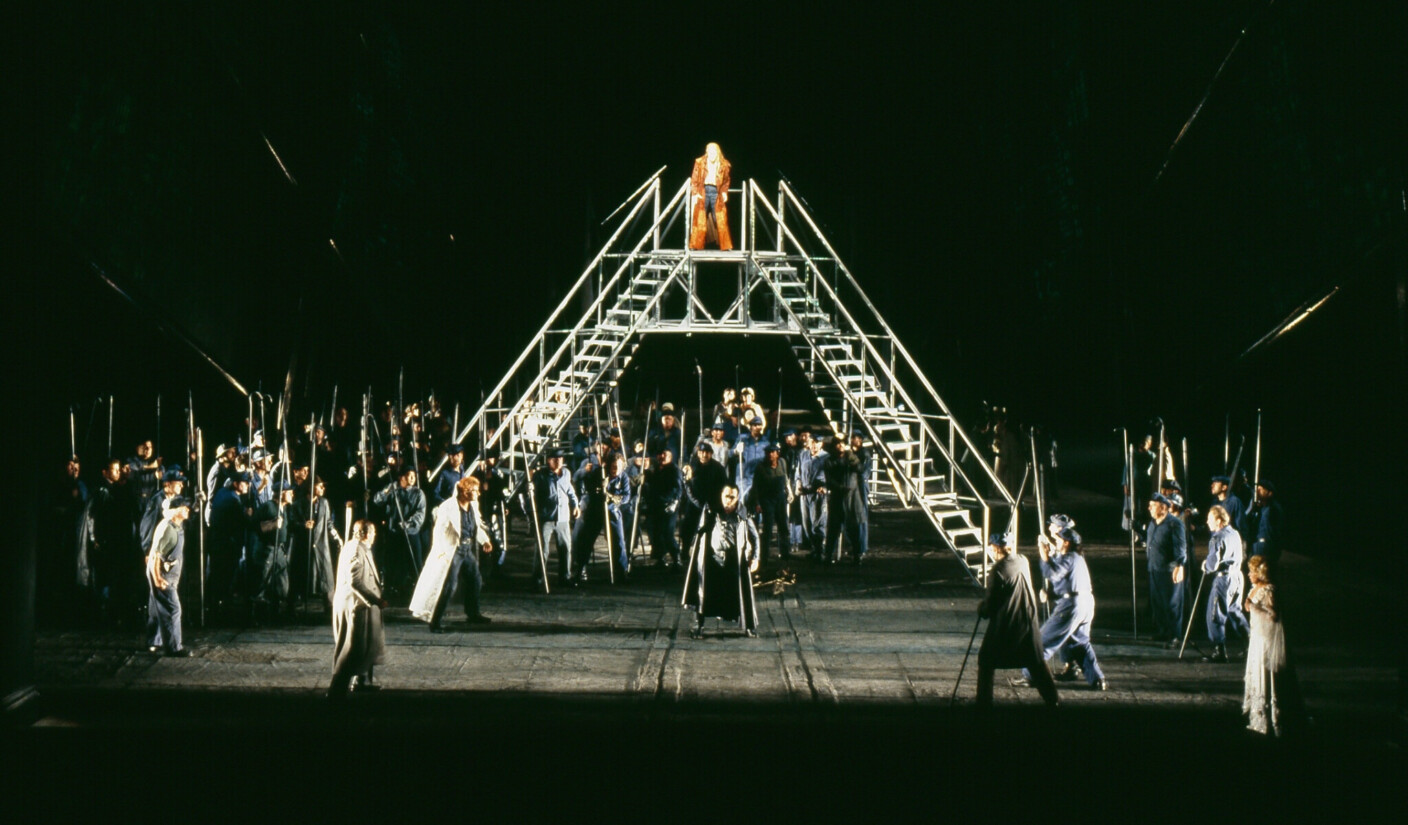

Der Schwarzmarkt blühte. Ein freundlicher Herr, dessen Gattin krank war, sprach mich dann auf dem Platz vor dem Festspielhaus an. Ich handelte ihn noch ein paar Mark herunter, was mir heute schrecklich peinlich ist, und durfte dann wirklich „Tristan und Isolde“ erleben – mit Peter Hofmann als männlich moribundem Helden und Daniel Barenboim am Pult. Jean-Pierre Ponnelles poetische Inszenierung mit einem in wandelnde Lichtstimmungen getauchten Baum war damals zu sehen. Die Handlung in drei Aufzügen blieb dann auch mein bevorzugtes Bayreuth-Stück. Die magischen Bildwelten von Erich Wonder in der Inszenierung von Heiner Müller und erneut mit Barenboim sowie dem damaligen sängerischen Traumpaar Waltraud Meier und Siegfried Jerusalem wurden meine Referenz für zukünftige Produktionen.

Es folgten das Studium der Musikwissenschaft, ein Bayreuth-Stipendium, eigene Vorträge über die Rezeption und Interpretation des Wagner-Werks, schließlich das Beschreiben, Bewerten und Vergleichen von Inszenierungen als konstruktiv kritischer Feuilletonist. Die Leidenschaft und Neugierde ist dabei nie der Ernüchterung gewichen, wenngleich just in Bayreuth seit Harry Kupfers Regiegroßtat kein epochaler „Ring“ mehr auf die Bühne kam.

Und dennoch: Bayreuths Zauber wirkt weiterhin – am stärksten im zarten Jugendalter, da darf man noch überwältigt werden, da ist Schwärmen noch erlaubt. Sich dem Faszinosum von Bayreuth unkritisch hinzugeben, fällt in reiferen Jahren schon schwerer: Schließlich erlebt man Wagner-Interpretationen in Weltklassebesetzung oder in bedeutenden Inszenierungen mittlerweile gerade an jenen Theatern, in denen sich allabendlich der Vorhang hebt: in Berlin oder München, in Lübeck oder Dortmund.

Das Kunstwerk der Zukunft

Der Meister selbst verabscheute den Schlendrian der Repertoire-Theater indes zutiefst. 25 Jahre bevor auf dem Grünen Hügel anno 1876 zum ersten Mal seine „Ring“-Tetralogie über die Bühne ging, schreibt Wagner an einen Freund: „Erst die Revolution wird mir die Künstler und die Zuhörer zuführen. Die nächste Revolution muss notwendig unsrer ganzen Theaterwirtschaft das Ende bringen.“ In einem „dramatischen Feste“ wollte Wagner „den Menschen der Revolution dann die Bedeutung dieser Revolution, nach ihrem edelsten Sinne, zu erkennen“ geben.

Wagners Festspielidee geht nicht nur deshalb aufs Ganze, weil er im Ideal des Gesamtkunstwerks alle visuellen und akustischen Einzelkünste verschmelzen wollte und so nebenbei zum Vater von Filmmusik und Videoclips avancierte. Für ihn gehört das „Kunstwerk der Zukunft“ untrennbar mit dem Aufbrechen gesellschaftlicher Strukturen und der Suche nach einer neuen Religiosität jenseits der abgewirtschafteten Institution Kirche zusammen. Als geschickter ganzheitlicher Verführer wusste der vaterlose Leipziger sehr wohl, dass er sein die ganze Welt runderneuerndes Musiktheater nicht an einem der etablierten, das hieß zumeist: höfischen Opernhäuser würde umsetzen können.

Also ließ er ein Amphitheater mit seiner demokratiefördernden Gleichberechtigung aller Sitzplätze bauen. Darin kommt die Musik aus einem verdeckten Orchestergraben: Der fördert die magische Mischung des Orchesters mit den Stimmen der Sänger, und niemand wird mehr von der Magie der Musik durch die Mechanik ihrer Erzeugung abgelenkt: Freier Blick und offene Ohren werden ganz zum Bühnenfestspiel gelenkt. Nicht die „Unterhaltung der Gelangweilten“, gegen die Wagner wettert, sondern das totale Sich-Einlassen auf den Diskurs des Dramas – hier wird’s Ereignis. Wagners Musiktheater entzieht sich dabei (trotz Premieren voller politischer und sonstiger Prominenz) der Fast-Food-Konsumierbarkeit der eventisierten Klassikszene. Wagner ist anregend, anstrengend und in Bayreuth sogar schweißtreibend – die komfortfreien Holzsitze stören nur bei wirklich schlechten Inszenierungen.

Hier kann man von den eigenen Abgründen und Hoffnungen erfahren

Wer im Sommer in das fränkische Provinzstädtchen kommt, der fährt nicht, sondern pilgert: Er entschleunigt seinen Alltagsrhythmus, schlendert zu Wagners Villa Wahnfried, besucht sein Grab im Garten des Anwesens, blättert noch ein wenig im Textbuch und schreitet dann zum „lieblichen Hügel“ empor, um sich, durch den Genius loci eingestimmt, vollends einzuschwingen auf das, was ihm dort oben geboten wird. Wir sind eingeladen auf eine Insel des lebensfrohen Daseins, zu der Wagner reflexions- und assoziationsreiche Wege ebnet: Auf denen lassen sich die kollektiven und berauschenden Rituale des Festspiels pflegen, die wir sonst nur noch durch die emotionale Entfesselung des Fußballs kennen; hier klingen in langen Pausen die alten Geschichten und Mythen lustwandelnd nach; hier kann man sich der Allmacht des Alltags entziehen und Ahnungen von den eigenen Abgründen und Hoffnungen erfahren.

An Wagners selbst gestellter Verpflichtung zu Exzellenz und immerwährender Innovation – „Kinder, schafft Neues“ – müssen sich seine Erben messen lassen. Die Idee der „Werkstatt Bayreuth“, die jeden Regisseur dazu anhält, bei Wiederaufnahmen seiner Inszenierung nach dem Premierenjahr die Einstudierung und Feinjustierung selbst aufs Neue vorzunehmen, gehört heute zum Markenzeichen der Festspiele, die das auf Richard Wagners zehn Hauptwerke begrenzte Programm mythologischer Stoffe immer wieder auf ihre Aussagekraft für die Gegenwart zu überprüfen haben. Bayreuth wurde als experimentelles, zeitgenössisches Musiktheater-Festspiel, als Impulsgeber neuer Formen und Inhalte des Theaters erdacht. Und war in seiner Geschichte dennoch immer wieder von Gralshütern bedroht, die, zumal Wagner Witwe Cosima zählt hierzu, das Erbe des Meisters bewahren wollten, statt es beherzt mit frischem Blut zu erneuern. Katharina Wagner führte „Public viewing“ als niedrigschwellige Massenkultur im Zeichen Wagners ein, Kinderopernfassungen seiner Werke greifen des Meisters Forderung nach dem Neuen gewitzt auf.

Der Hang und Zwang zum Neuen bleibt zentrale Herausforderung

Für Bayreuth ist eine konservierende Entwicklung indes so schädlich wie eine, die meint, alles anders machen zu müssen. Bayreuth zeitlich auszudehnen oder zum Gemischtwarenladen von Wagner und seinem Widersacher Meyerbeer zu machen, würde einem der Grundgedanken des Festspiels entgegenlaufen: jenem der Einmaligkeit des Angebots als Alleinstellungsmerkmal. Die Beschränkung des Spielplans macht aber nur dann Sinn, wenn die von Wagner angestrebte „Musterhaftigkeit“ mit jeder Inszenierung offenbar wird, wenn sich dort die besten und kühnsten Kunstschaffenden vereinen, um dort den besten und kühnsten Wagner der Welt zu spielen.

Mit „Neubayreuth“ ist die entstaubte und entrümpelte Ästhetik umschrieben, die Wieland und Wolfgang Wagner seit der Wiedereröffnung der Festspiele ab 1951 zum Maßstab erhoben haben. Der Hang und Zwang zum Neuen bleibt zentrale Herausforderung. Für das Jubiläumsjahr 2026, in denen die Festspiele 150 Jahre jung werden, hat Alleinherrscherin Katharina Wagner jetzt jedenfalls Nie-Dagewesenes angekündigt: Das Frühwerk „Rienzi“ ergänzt dann den bislang stets streng begrenzten Spielplan, und der „Ring“ kommt nicht als mehr oder weniger klassische Inszenierung auf die Bühne, sondern mit den Mitteln der Künstlichen Intelligenz.

Mehr denn je soll dann über Projektionen die Rezeptionsgeschichte der Tetralogie reflektiert werden. Die Körper der Sängerinnen und Sänger „werden zum Fixpunkt in einem visuell brodelnden Kosmos aus Licht, Textur, Geschichte und Assoziation“. Die Projektionen sollen mehr sein als Bühnenbild – „Reflexionsfläche eines 150-jährigen Diskurses“. Das klingt erstmal interessant. Wie das wird, wissen wir in einem Jahr. Eines ist gewiss: Mit Christian Thielemann kehrt dann der bedeutendste Wagnerdirigent der Gegenwart auf den Grünen Hügel zurück.