Pianist und Komponist Fazıl Say ist ein kreativer Freigeist, der als Musiker seinen ganz eigenen Weg geht und Menschen auf der ganzen Welt begeistert. Im Video-Interview spricht er über die Kunst, Brücken zu bauen, und über die musikalischen Vorlieben von Haustieren.

Herr Say, Sie haben Sinfonien, Oratorien, Solokonzerte, Klavier- und Kammermusikwerke geschrieben und interpretieren häufig ihre eigene Musik. Das erinnert an die Tradition früherer Jahrhunderte. Fühlen Sie sich manchmal etwas aus der Zeit gefallen?

Fazıl Say: Seit meiner Kindheit spiele ich Klavier und improvisiere. Beides gehörte für mich schon immer zusammen. Inzwischen habe ich über 120 Werke komponiert. Übrigens auch sehr viele Lieder, meistens auf türkische Gedichte. Als Pianist spiele ich eine große Bandbreite vom Barock bis in die Gegenwart. Seit mehr als zehn Jahren spiele ich in meinen Rezitalen oder Kammermusik-Duos mit Patricia Kopatchinskaja, Nicolas Altstaedt, Marianne Crebassa oder Fatma Saïd auch Eigenkompositionen. Ich finde sehr wichtig, dass Klaviermusik von einem virtuosen Pianisten komponiert wird, der mit der Spielweise des Instruments bestens vertraut ist.

Als Interpret Ihrer eigenen Werke haben Sie gewissermaßen die Deutungshoheit. Befürchten Sie, dass dies andere Interpreten abschreckt, Ihre Musik zu spielen?

Say: Ich selbst spiele meine eigene Musik ohne Anstrengung, obwohl manche Stücke ziemlich schwierig komponiert sind. Aber sie drücken aus, was ich fühle, tanze und singe. Sie sind sozusagen Teil meines Körpers, meiner Anatomie. Vielleicht müssen andere Pianisten erst meinen Tod abwarten, damit sie einen entspannteren Zugang zu meiner Musik finden. Aber schon heute werden meine Werke zehnmal so oft gespielt werden als noch vor zehn Jahren. Vor allem die Violin-, Cello- und Mandolinenkonzerte oder die Kammermusik für Klavier und Violine, Klavier und Saxofon, Klavier und Flöte. Aber auch mehrere meiner Solo-Klavierwerke sind Hits geworden, etwa meine Jazz-Fantasien, die Balladen, „Black Earth“ oder die „Troy Sonata“.

Dass viele Ihrer Werke Hits wurden, liegt wahrscheinlich auch an Ihrer Art zu komponieren. Sie haben keine Scheu, romantische Töne anzuschlagen und die Emotionen der Menschen anzusprechen. Ist das für Sie ein Qualitätskriterium guter Musik?

Say: Bei meinen Lehrern in der Türkei und Deutschland habe ich fast alles kennengelernt: moderne Musik aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und die großen Komponisten aus der zweiten Jahrhunderthälfte. Auch türkische Komponisten habe ich viel gespielt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde aber sehr abstrakte Musik geschrieben, auch aus Protest gegen die Tradition. Das Publikum konnte diese Musik nicht verstehen und daher auch nicht lieben. So entstand eine Beziehungskrise zwischen Publikum und Musik, und die musikalische Entwicklung stagnierte. Unsere Aufgabe ist es, diese Brücke zum Publikum und zu den Musikern wieder aufzubauen. Musiker müssen lieben und verstehen, was sie spielen. Ich arbeite deshalb gerne mit rhythmischen Elementen, die einen Groove haben und Leben in die Musik bringen.

Zum Verständnis von Musik tragen auch konkrete Inhalte bei. Sie haben Stücke zu den Ausschreitungen im Istanbuler Gezi-Park geschrieben und thematisieren mit Ihrem neuen Klavierkonzert „Mother Earth“ die Folgen des Klimawandels. Läuft Musik, die sich zu nah an Alltagsthemen heranwagt, nicht Gefahr, ihren Zauber zu verlieren?

Say: Der Zauber liegt im Leben und unserer gegenwärtigen Welt. Mit „Guernica“ hat Picasso den Spanischen Bürgerkrieg gemalt. Auch viele Dichter und Schriftsteller haben damals auf das Geschehen reagiert. Wir leben in einer Welt und in einer Zeit, die viele Herausforderungen für uns bereithält. Ich stand zum Teil sehr unter Druck, weil ich vieles, was ich sagen wollte, nicht sagen durfte. Also habe ich Themen, die mich bewegen, musikalisch verarbeitet. Zum Beispiel den Kurdenkonflikt, die demokrati-schen und sozialen Missstände in der Türkei. Meine zweite Sinfonie „Mesopotamia“ erzählt davon ohne Worte, aber die Leute haben es verstanden. In meiner ersten Sinfonie „Istanbul“, schildere ich die nostalgische Seite der Stadt, in der ich seit 25 Jahren lebe, ihre Lage an der Grenze zwischen Europa und Asien und das Zusammentreffen zwischen alter und neuer Geschichte. Die Sinfonie klingt ein bisschen altmodisch, weil auch Istanbul ein bisschen altmodisch ist mit seiner türkischen Folklore, Bauchtanz-, Serail- und religiösen Musik. Auch über unsere Gefühle während der Corona-Pandemie habe ich mehrere Werke komponiert oder über die Migrantenströme aus dem Nahen Osten. Die Türkei leidet darunter, Europa leidet darunter. Aber wir müssen diese Menschen als Menschen sehen und verstehen. Ich glaube, die Musik mit ihrer emotionalen Kraft kann dabei helfen.

In Luzern wurde 2024 Ihr Werk „Mozart ve Mevlana“ uraufgeführt. Ursprünglich wurden Sie angefragt, Mozarts Requiem zu Ende zu komponieren. Hatten Sie Skrupel, sich als bekennender Atheist mit einem dezidiert geistlichen Werk zu befassen?

Say: Dass ein Gegenwartskomponist einen Schluss für Mozarts Requiem komponiert, halte ich für einen völlig falschen Ansatz. Deshalb habe ich ein neues Werk geschrieben, in dem ich Elemente von Mozart aufgreife und mit einem Text verbinde, der eine Antwort aus dem Nahen Osten auf Mozarts Humanismus sein könnte. Er stammt vom persischen Dichter Rumi, der in der Türkei Mevlânâ genannt wird. Mevlânâ Rumi ist religiös, aber sehr humanistisch und revolutionär in der Islamgeschichte des 13. Jahrhunderts. Er hat den drehenden Tanz der Derwische und ihre Musik in den religiösen Glauben eingebracht und fantastische Liebesgedichte geschrieben. Ich habe die Klänge der Ney-Flöte und die rhythmischen Taktarten aus dieser Zeit und Kultur mit Themen von Mozart verbunden.

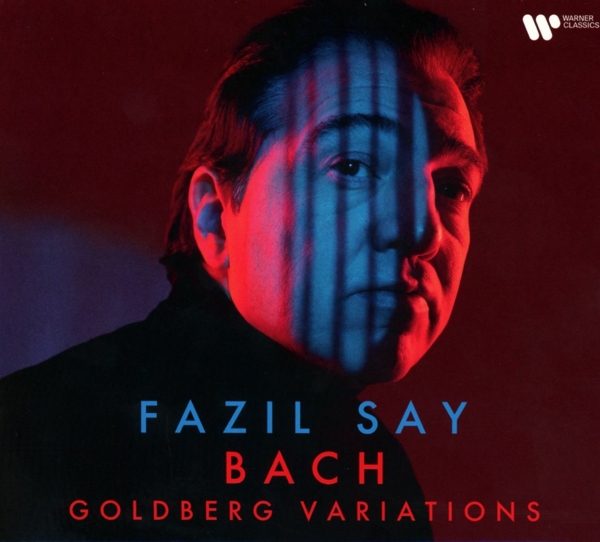

Zu Ihren neueren Einspielungen zählen Bachs „Goldberg-Variationen“. Kann man sich einem so häufig gespielten Werk noch unbefangen nähern?

Say: Während der Corona-Pandemie habe ich mich drei, vier Monate nur mit diesem Werk beschäftigt. Ich wollte zurückkehren zu meinem künstlerischen Ausgangspunkt, als ich mit 15 Jahren Bachs Kontrapunkt, seine Fugen und Kanons studiert habe. Diese Rückkehr war für mich ein neuer Anfang, denn Bach war in meinem Leben immer die Nummer eins. Aber die Interpretation solcher Stücke entwickelt sich durch das Konzertieren. Mir gefällt meine aktuelle Interpretation viel besser als die meiner Aufnahme. Mir geht es aber nicht um die „beste Aufnahme“. Ich arbeite für mich, möchte meinen Lieblingston bei Bach finden, seine universelle Sprache herausarbeiten. Bach wird in jeder Kultur verstanden, sogar Katzen und Hunde mögen ihn.

Sprechen Sie da aus eigener Erfahrung?

Say: Ja, jeder weiß, dass Katzen und Hunde am liebsten Bach hören.