Dietmar Schwarz, Sie sind seit dem 1. August 2012 offiziell im Amt als Intendant der Deutschen Oper Berlin – wie fühlten sich die ersten Wochen an?

Gut! Es herrscht hier eine Energie, die man sich als Intendant wünscht: dass es in allen Bereichen richtig dampft. Es geht nicht nur um die Eröffnungsproduktion, sondern um die vielen anderen Projekte, die ich in den letzten zweieinhalb Jahren angeschoben habe, seit ich weiß, dass ich das Haus in Berlin als Intendant übernehme.

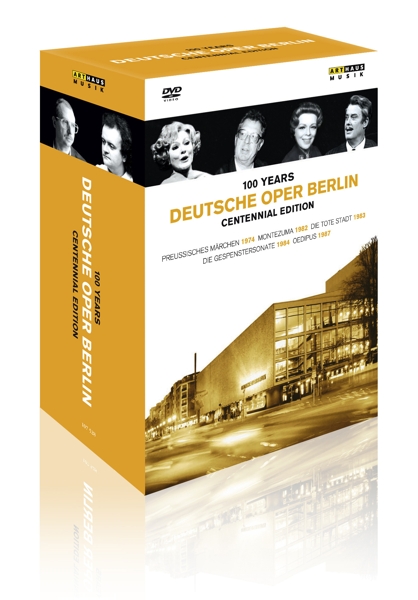

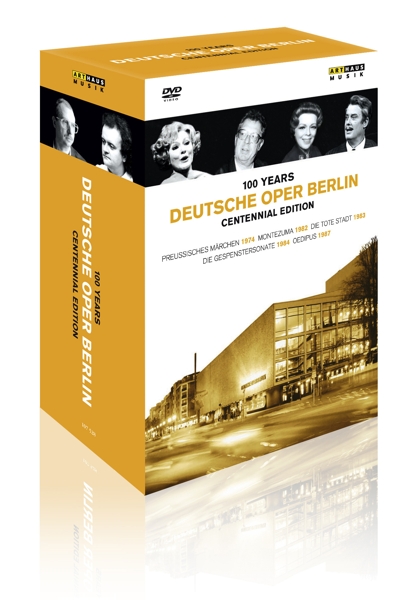

Sie treten Ihr Amt in einem sehr speziellen Jahr an: Es ist der 100. Geburtstag der Deutschen Oper Berlin. Was haben Sie sich für dieses Jubiläum vorgenommen?

Mit einem Jubiläum als neues Team zu beginnen, regt natürlich dazu an, neben allen Zukunftsplänen zurückzublicken auf die letzten 100 Jahre. Und aus dieser Perspektive noch schärfer zu formulieren, wohin man nach vorne gehen möchte. Das Publikum vor 100 Jahren hatte den Wunsch, dass Oper nicht nur eine elitäre Kunstform sein sollte, sondern für alle, die Interesse daran haben: Dieses Haus wurde als Bürgeroper gegründet, quasi als Gegenmodell zur feudalen Hof-Oper. Und selbstverständlich beschäftigt uns der Gedanke an ein möglichst breites Publikum und entwickeln wir Projekte, die vielleicht Jugendlichen Spaß an Musik und Bühnenerfahrung verschaffen.

Was für Projekte schweben Ihnen dafür vor?

Das Wagner-Projekt Der Ring – Next generation ist uns ganz wichtig. Wir sprechen Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren an, die Lust haben, als elektronische Musiker, Performer, Tänzer zusammen mit Orchestermusikern, 2 DJs und einem jungen Regieteam über mehrere Monate zu arbeiten. Die Berliner DJane Alexandra Holtsch bearbeitet Motive der Wagnerschen Musik, und es geht um Fragen wie den Generationenkonflikt, Verschwörungen, die zu überwinden sind – manche Themen, die von heutigen Fantasy-Stoffen gar nicht weit entfernt sind. Da werden 80 junge Menschen hier mitmachen und auf der großen Bühne spielen – vor jeweils fast 2000 Zuhörern und Zuschauern. Wenn das nicht ein Ausblick ist… Ansonsten muss man, um Oper lebendig zu halten, auch immer wieder bei den Repertoire-Werken genau hinschauen: Wo ist der Kern des Kunstwerkes? Was sagt uns das heute noch, was genau interessiert uns daran zum gegenwärtigen Zeitpunkt? Der Parsifal in der Inszenierung von Philipp Stölzl ist ein solches Beispiel. Stölzl verfügt als Filmregisseur über bildliche Mittel, die eine junge Generation oft leichter ansprechen. Es ist immer interessant, wenn jemand eine andere, ungewohnte Position einnimmt und neue Blicke möglich macht.

Sie haben eine neue Spielstätte hinzugewonnen – die Tischlerei. Was wird hier stattfinden?

Die Tischlerei ist eine wunderbare Sache! Im Übrigen eine Idee, die schon mein Vor-Vorgänger Götz Friedrich hatte. Die Realisierung hat lange gedauert. In Zeiten, wo man andernorts über die Schließung von Opernhäusern nachdenkt, ist ein neuer Spielort entstanden – eine kleine Sensation! Die Tischlerei als ehemalige Tischlerwerkstatt der Oper bietet sich mit ihrer Höhe als Bühne wunderbar an. Ich habe es zum Gegenstand meiner Vertragsverhandlungen gemacht, dass wir diese Studiobühne erhalten. Gerade an einem solch großen Haus ist es wichtig, dass man auch einen Raum für andere Formate hat, für experimentelle Formen. Dort kann man die Grenzen von Musiktheater noch mal ganz anders ausloten. Die erste Produktion entsteht als Zusammenarbeit der freien Gruppe Nico and the Navigators mit Musikern der Deutschen Oper. Diese Gruppe geht ganz anders an Oper heran, weil sie zum Beispiel auch Tänzer einbindet. Und in einem so überschaubaren Raum kommt der Zuschauer ganz nah an das Bühnengeschehen. Das sorgt für mehr Lebendigkeit und erleichtert die Aufmerksamkeit für Besucher, die nicht per se in die Oper gehen und für die vieles daran neu ist. Manche der Vorurteile à la: „In der Oper versteht man nichts, es ist zu laut, zu künstlich“, erübrigen sich, wenn man eine andere Nähe zu den Darstellern schafft. Denn die ermöglicht eine ganz andere Identifikation, das Gefühl von Künstlichkeit weicht der Authentizität. Das Interesse von Menschen zu wecken, die nicht von vornherein Opernfans sind, einen emotionalen Zugang zu ermöglichen, darin besteht die Aufgabe und Herausforderung!

Und was machen Sie mit dem klassischen Opernpublikum? Das müssen Sie ja auch bedienen. Was konnten Sie mit dem Generalmusikdirektor vereinbaren?

Der Generalmusikdirektor Donald Runnicles geht alle Wege mit bis hin zum ganz Experimentellen. Er weiß aber auch so gut wie ich, dass wir den Spagat hinbekommen müssen zwischen etabliertem Opernpublikum und dem Publikum, das Experimentelles sucht. Auch bei der großen Oper in klassischer Form, die oft mit fantastischen Sängern arbeitet, ist es wichtig, dass wir wissen, warum wir das machen. Bei all der Unterschiedlichkeit und Vielfalt, die wir anbieten, muss ich immer das Gefühl haben, dass beispielsweise eine alte Inszenierung für mich auch heute noch eine Berechtigung hat. Wenn es nur Ausstattungsoper wäre, dann fände ich es unverantwortlich, wenn man sie als künstlerischer Leiter trotzdem anbietet – nur um die Bude voll zu kriegen.

Die Opernsituation in Berlin ist nicht einfach: Drei Opernhäuser, die miteinander konkurrieren, und immer wieder entflammt die Debatte um eine mögliche Schließung eines der drei Häuser. Wie wollen Sie sich hier mit der Deutschen Oper Berlin positionieren?

Ich bin langsam ein wenig müde, diese Frage fast entschuldigend zu beantworten. Was soll diese Diskussion?! Man hat in Berlin auch viele Schauspielhäuser. Da wird auch nicht das Eine gegen das Andere ausgespielt. Man hatte vor 1933 in Berlin sogar mindestens vier Opernhäuser! Wien ist viel kleiner als Berlin und hat ebenfalls drei Opernhäuser. Ich finde es toll, dass man drei Opernhäuser hat, und es ist deswegen auch wichtig, dass man sich in Spielplanfragen abspricht. Aber das je eigene Profil muss jedes Haus für sich entwickeln. Es wäre toll, wenn man sagen könnte, „wir sind die tollste Opern-Hauptstadt der Welt!“ Ich bin absolut gegen den Kleinkrieg. Die Kommunikation zwischen den drei Opernhäusern ist momentan sehr gut. Wir sprechen, diskutieren, streiten auch und sind nicht immer einer Meinung. Das ist aber gut. Wir sind nun mal auch Konkurrenten. Man trifft sich alle drei, vier Monate, die Operndirektoren der drei Häuser unterhalten sich auch regelmäßig über die Spielpläne, um Dubletten zu vermeiden oder sie zu diskutieren. Aber solange man im Gespräch ist, ist alles gut! Um diesen Standard zu halten, ist jetzt die Politik gefordert, denn die anstehenden Tarifanpassungen verlangen politische Lösungen.